(mit freundlicher Genehmigung von Frauke Rettberg)

Im zeitigen Frühjahr 1944 wurden die jüngeren Jahrgänge des LGG (Ludwig-Georgs-Gymnasium) aus Darmstadt evakuiert. Wir Schüler aus der „Quinta“, heute entspräche das der 6. Klasse, waren Ostern schon in die „Quarta“, 7. Klasse, gekommen, so dass wir schon alleine bei Familien in Groß-Umstadt und umliegenden Dörfern einquartiert werden konnten. Ich war zu der Zeit noch keine elf Jahre alt. Unsere Schule, das örtliche Gymnasium, befand sich in Groß-Umstadt.

Die Sextaner des LGG jedoch wurden wegen ihres jugendlichen Alters alle zusammen in einem Gebäude untergebracht und zwar im Schullandheim des LGG in Dorndiel. Unterrichtet wurden sie in der benachbarten Dorfschule. Die Dorndieler Sextaner wurden später wegen eines Wiederholungsjahres meinerseits meine Klassenkameraden bis zum Abitur. So traf ich in der Obertertia wieder auf frühere Mitschüler wie Walter Cauer, die im April 1939 mit mir als ABC-Schützen angetreten waren. Knabenarbeitsanstalt hieß unsere Schule und befand sich am heutigen Messplatz. Ich hatte meine Altersgenossen wegen Überspringens der 3. Klasse für ein Weilchen aus den Augen verloren.

Semd

Da ich ein Fahrrad besaß und größere Strecken problemlos bewältigen konnte, war ich im etwas auswärts liegenden Semd untergebracht. Meine Verpflegungsgastfamilie war die Familie Sorg in der Friedhofstraße, heute Friedenstraße: Bauern mit einem Pferd, ca. 15 Stück Rindvieh und 40 Morgen Land. Meine Schlafstelle hatte ich ein paar Häuser weiter in der heutigen Groß-Umstädter Straße bei dem Ehepaar Reinhardt.

Jeden Tag musste ich zunächst auf der Natur-Landstraße – viel schlechter als heute ein Naturfeldweg – bis zur asphaltierten Reichsstraße und dann insgesamt ca. fünf Kilometer nach Groß-Umstadt fahren. Damals waren es noch sechs Schultage in der Woche. Anfangs machten diese Radtouren zur Schule noch Spaß, doch im Laufe des Sommers 1944 entwickelten sich diese Radfahrten immer mehr zu einem gefährlichen

Unternehmen. Besonders in der Mittagszeit, also auf unserer Heimfahrt, wurde die Reichsstraße immer wieder Ziel von Tieffliegern. Wenn wir die so genannten „Bienen“ hörten, mussten wir ganz schnell in die ca. ein Meter tiefen Schutzgräben flüchten, die quer zur Strasse ausgehobenen waren, und uns flach auf den Boden werfen. Nur so konnten wir einigermaßen sicher dem Beschuss entgehen.

Ei, Heinz, was brauchst du Griechisch und Latein, werd’ Bauer!

Nachmittags bin ich oft mit „meinen“ Bauersleuten aufs Feld gezogen, habe Heu eingebracht, was mit dem Heubläser hoch oben in die Scheune geblasen wurde. Wenn das Rohr mit seinen 50 cm Durchmesser verstopft war, bin ich durch die engen und steilen Windungen geklettert und habe es wieder freigeräumt. Bald durfte ich auch den vom Pferd gezogenen Balkenmäher und den Mähbinder fahren, der die geschnittenen Getreidehalme zu Garben band. Gedroschen wurde die Frucht erst später im Hof, wenn die große Dreschmaschine kam.

So genoss ich ganz nebenbei eine landwirtschaftliche Lehre, die mir oft mehr Spaß machte als die Schule und ich sah doch mit eigenen Augen, dass man in der Landwirtschaft immer satt zu essen hatte. „Ei Heinz, was brauchst du Griechisch und Latein, werd’ du Bauer“ meinten auch meine Hausleute und so schrieb ich dann stolz nach Hause: „Liebe Eltern, ich habe mich entschlossen, Bauer zu werden!“ Meine Eltern waren darüber gar nicht begeistert und meine Großeltern in München noch weniger.

In dieser Zeit fing ich auch an, aus Sperrholz Lastwagen und Busse passend zu meiner elektrischen Eisenbahn Märklin HO zu bauen, die ich Weihnachten 1942 geschenkt bekommen hatte.

Die Brandnacht in Darmstadt

Anfang September 1944 hatte ich bereits einige Lkw- und Bus-Modelle fertiggestellt und brannte darauf, sie mit meiner Eisenbahn zusammenführen. Doch die war leider daheim in Darmstadt.

So ging ich am Nachmittag des 11. September – es war ein Montag – nicht mit meinen Leuten aufs Feld, sondern fuhr mit meinem Rädchen die knapp 20 Kilometer von Groß-Umstadt nach Darmstadt. Meine Mutter staunte nicht schlecht, als ich auf einmal in der Heinrichstrasse auftauchte, um die Eisenbahn abzuholen. Ursprünglich wollte ich noch vor Einbruch der Dunkelheit nach Semd zurückzukehren, doch dann war mir plötzlich so komisch zumute, irgendwie fühlte ich mich nicht ganz wohl, so dass meine Mutter es auf Umwegen schaffte, meine Wirtsleute in Semd zu verständigen, dass ich selbigen Tags nicht mehr zurückkommen würde.

Auf diese Weise hatten wir wieder einmal ganz unerwartet einen gemeinsamen Familienabend, meine drei kleineren Geschwister, meine Mutter und ich; unser Vater war ja im Krieg. Wir wohnten damals in der Heinrichstraße 81, auf halbem Weg zwischen Tintenviertel mit Pauluskirche und Stadtzentrum. Bald gingen wir zu Bett, ich durfte, wie immer, wenn ich zu Hause weilte, als der „kleine Papa“ im Bett meines Vaters schlafen.

Mit nächtlichem Fliegeralarm hatte ich in Semd gewöhnlich keine Probleme. Doch hier in Darmstadt konnte das etwas anderes bedeuten. So war es auch in dieser Nacht. Während die Sirenen heulten, brachte meine Mutter meine schlafenden drei Geschwister in den Keller und bettete sie in den großen Gewölbekeller um, wo diese dann – wie meist – seelenruhig weiterschliefen. Unser Luftschutzwart, Zahnarzt Dr. Wagner vom Nebenhaus, meinte besorgt: „Irgendwie stimmt heute was nicht, da sind so seltsame Leuchtzeichen am Himmel gesetzt“, Kurz vor Mitternacht ging es dann los mit dem Angriff und dauerte insgesamt keine halbe Stunde.

Da hockten wir also in unserem Tonnengewölbe, während über uns der Bombenhagel niederging. Meine Mutter ergriff plötzlich ohne jegliche Aufforderung des Luftschutzwarts die Initiative und rief laut: „Wir müssen hier raus!“ Sie packte für jeden von uns eine dicke Decke, tauchte sie in die bereitstehenden großen Wassertröge und hängte sie uns Kindern über. Dann stiegen wir durch die Luke aus zur Mitte der Straße. Bei einem flüchtigen Blick zurück sah ich, dass unser dreistöckiges Haus brannte. Meine Mutter vertraute mir in Eile meinen siebenjährigen Bruder Hartmut und meine vierjährige Schwester Hildrun an und schickte mich die Heinrichstraße und dann die Hochstraße hinauf, wo sich ein Gebiet mit aufgelockerter Bauweise befand. Sie selbst suchte verzweifelt nach unserer zweijährigen Schwester Rotraud, die beim Ausstieg aus dem Gewölbekeller mit Frau Türpe, einer Hausmitbewohnerin und besonderen Freundin dieser Schwester, aus dem Blickfeld der Mutter geraten war und in der Eile nicht mehr zu finden war.

Wir drei Geschwister liefen in der Mitte der ansteigenden Straße, mussten aber immer wieder über herabgefallene Trümmer steigen und brennenden Balken ausweichen. Von den brennenden Häusern in der Hochstraße jedoch ging eine geringere Brandgefahr aus, da die Häuser Vorgärten besaßen, welche die lodernden Bauteile auffingen. Auf der Anhöhe des Wohnviertels stand das Haus Haardteck, auch Pillenburg genannt, weil es einmal Angehörigen des Pharmafabrikanten Merck gehört hatte. Wie durch ein Wunder hatte dieses Haus keinen größeren Schaden davongetragen. Im Erdgeschoss fanden wir Unterschlupf und konnten die ganze Nacht auf die ringsherum brennenden Häuser schauen. Später fand uns hier unsere Mutter und hatte auch die jüngere Schwester und Frau Türpe mit dabei, die zwischenzeitlich mit dem Kind in einem anderen Keller Zuflucht gesucht hatte.

Am anderen Tag kehrten meine Mutter und ich noch einmal zu unserem Haus zurück. Auf der Gartenrückseite des Hauses erstreckte sich über alle drei Stockwerke ein großer Balkonträger, der die Brandnacht überstanden hatte. Unter der Erdgeschossplatte hatten wir einiges gelagert und an dieser Stelle befand sich auch unser Hase, der verschmort in seinem Stall lag. Zu meiner größten Überraschung stand aber noch genau dort ganz unversehrt mein Fahrrädchen, das ich vergessen hatte, am Abend zuvor in den Keller zu bringen! Auch unser Leiterwagen, ein oberbayrisches Mitbringsel vom Beginn des Krieges, war erhalten geblieben.

Meine Märklin-Eisenbahn bekam ich jedoch nicht mehr zu Gesicht: Sie war unter den Trümmern unseres Hauses begraben.

Die Royal Air Force hatte wohl volle Arbeit geleistet. Sie war mit ihren 234 viermotorigen Bombern über Darmstadt geflogen, um hier die Taktik des Flächenbombardements zu erproben. Dabei wurden zunächst tausende Sprengbomben und hunderte Luftminen abgeworfen, wodurch die Dächer aufgerissen wurden. Anschließend wurden noch 300.000 Stabbrandbomben nachgelegt. Dadurch brannte der größte Teil der Stadt in kürzester Zeit lichterloh und verursachte einen tödlichen Feuersturm.

In dieser Nacht haben in Darmstadt etwa 11 tausend Menschen ihr Leben verloren, meist umgekommen durch die große Hitze.

Auch einige unserer Mitbewohner waren unter den Opfern. Anders als wir waren sie nach dem Ausstieg aus dem Gewölbekeller zunächst die Heinrichstrasse in Richtung Innenstadt gelaufen, dem Feuer entgegen, wurden von der Feuerwalze zurückgetrieben und kletterten in ihrer Not zurück in unseren Luftschutzkeller, wo sie schließlich erbärmlich erstickten. Das alles erfuhren wir erst später.

Auch meine Großmutter Rettberg verlor ihr Haus in der Kiesstraße, ebenso Onkel und Tante Dönges in der Heinrichstrasse 166. Sie zogen in den Odenwald und nahmen Großmutter mit. Und auch wir verließen die Stadt. Nach einem so schweren Schicksalsschlag würde man normalerweise als Familie beisammen bleiben wollen, wir aber mussten uns trennen, der Not gehorchend.

Zurück in den Odenwald

So begab ich mich mit meinen Fahrrad zu meinen Wirtsleuten Sorg nach Semd, froh über ein warmes Bett und gutes Essen. Frau Türpe nahm ihr Rotraudsche mit zu ihren Verwandten nach Bad König, und sorgte rührend für sie. Meine Mutter indes fuhr mit meinem Bruder Hartmut und meiner Schwester Hildrun zu Onkel und Tante nach Würzburg.

In Groß Umstadt ging der Unterricht weiter mit Griechisch und Latein, wir bekamen sogar ein Weihnachts- zeugnis. Der tägliche Weg zur Schule war weiterhin gefährlich, bedroht von Tieffliegern.

Die Bauern freuten sich über meine Rückkehr und meine Hilfe in der Landwirtschaft war willkommen. Dies umso mehr als der Hoferbe im Krieg gefallen war. Ich durfte jetzt auch im Hause selbst schlafen. Die Weihnachtsferien verbrachte ich mit meiner Mutter und den Geschwistern in Würzburg, kehrte aber wieder zurück in den Odenwald.

Das Kriegsende

Im März spitzte sich die Kriegslage zu: „Die Amerikaner haben in Remagen den Rhein überquert“, verkündete eines Tages ein Klassenkamerad in der Schule, nicht ohne einen leichten Ton des Triumphes in der Stimme. Das machte mich furchtbar wütend, ich wollte es einfach nicht wahrhaben und war drauf und dran, ihn zu verprügeln, doch dann erzählten es auch die anderen und da war mir auf einmal ganz mulmig zumute. Was würden die Amis mit uns machen?

In dieser ungewissen Zeit wollte ich unbedingt bei meiner Familie sein.

Gleich am nächsten Tag, es muss Donnerstag, der 8. März 1945 gewesen sein, verließ ich die Familie Sorg und machte mich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Würzburg. Zwei Tage war ich unterwegs, immer auf der Hut vor Tieffliegern; Rückzugsgefechte der Wehrmacht, Flüchtlingsgruppen und herumirrende Menschen beherrschten das Straßenbild. Im Spessart schloss ich mich einem Pärchen an, das sich selbst erst gerade zusammengetan hatte in dieser turbulenten Zeit. Zu Dritt übernachteten wir in einem Gasthof am Wege.

In Würzburg meldete mich meine Mutter flugs wieder beim Gymnasium an, wo ich am Montag vorstellig wurde.

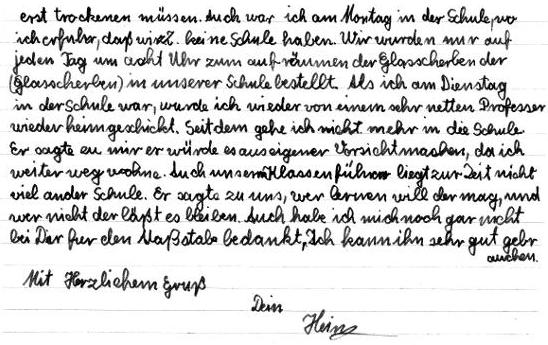

Vater war längst nicht mehr in Norwegen bei der Organisation Todt, um Strassen zu planen, sondern abkommandiert zur Brandbekämpfung nach Thüringen u. Dresden. Ihm schrieb ich am 16.März 1945 folgenden Brief:

Noch in derselben Nacht wurde Würzburg in Schutt und Asche gelegt und wir zogen weiter ins Frankenland. Dort stieß auch unser Vater wieder zu uns.

Heimkehr in die zerstörte Stadt

Zusammen kamen wir im Juni 1945 zurück nach Darmstadt, vorbei an den Trümmern unserer alten Schule. Eigentlich herrschte Zuzugsverbot für Darmstadt wegen der katastrophalen Ernährungs- und Wohnungslage. Da unser Vater Vermessungsingenieur war, wurde er gebraucht für die Neuvermessung der zerstörten Stadt.

Bei der Familie Küster in Bessungen, Eltern unseres früheren Pflichtjahrmädchens, kam ein Teil unserer Familie notdürftig unter, für Rotraud und mich waren mal wieder die bewährten Quartiere im Odenwald die bessere Lösung.

Im Winter 1945/46 konnten meine Eltern eine Dachwohnung, zwar klein u. baufällig, in der Bessunger Eichwiesenstrasse ergattern, sodass wir endlich vereint waren.

Auch das LGG hatte inzwischen seinen Betrieb wieder aufgenommen und hauste als Gast in der weniger zerstörten Liebig-Oberrealschule.

So ging es weiter mit Griechisch und Latein.